Table of Contents

8 सामाजिक आंदोलन

विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यालय-कर्मी अपने काम पर पाँच या छः दिन ही जाते हैं तथा सप्ताहांत में विश्राम करते हैं। फिर भी छुट्टी वाले दिन आराम करने वाले व्यक्तियों में से बहुत थोड़े लोगों को ही इस बात का आभास है कि यह छुट्टी का दिन मजदूरों के एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। कार्य दिवस का आठ घंटे से अधिक का न होना, पुरुषों तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दिया जाना तथा मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन के अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार सामाजिक आंदोलनों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। सामाजिक आंदोलनों ने उस विश्व को एक आकार दिया है जिसमें हम रहते हैं, और ये निरंतर एेसा कर रहे हैं।

बॉक्स 8.1

मतदान का अधिकार

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए प्रमुख अधिकारों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा शासित नहीं हो सकते हैं। यह अधिकार औपनिवेशिक शासन के दिनों से मौलिक रूप से भिन्न है, जब व्यक्तियों को ब्रिटिश राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले औपनिवेशिक अधिकारियों के समक्ष झुकना पड़ता था। हालाँकि, ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित था। चार्टरवाद (चार्टरिज़्म) इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। सन् 1839 में 12.50 लाख से अधिक व्यक्तियों ने जन चार्टर (पीपुल्स चार्टर) पर हस्ताक्षर करके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतपत्र द्वारा मतदान तथा संपत्तिहीन होने पर भी चुनाव में खड़े होने के अधिकार की माँग की। सन् 1842 में उक्त आंदोलन ने 3,25,000 हस्ताक्षर एकत्रित किए जो एक छोटे देश के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। फिर भी प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही, सन् 1918 में, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों, 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहिताओं, गृहस्वामिनियों तथा विश्वविद्यालयी स्नातक महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। जब ‘सफ्रागेट्स’ (महिला आंदोलनकारियों) ने सभी वयस्क महिलाओं के लिए मताधिकार का मामला उठाया तो उनका कड़ा विरोध हुआ तथा उनका आंदोलन निर्ममता से कुचल दिया गया।

क्रियाकलाप 8.1

अपने जीवन की अपनी दादी/नानी के जीवन से तुलना कीजिए। यह आपके जीवन से किस प्रकार भिन्न है। आपके जीवन में एेसे कौन से अधिकार हैं जिन्हेें आप सहज भाव से स्वीकार करते हैं, और जो उनको प्राप्त नहीं थे। चर्चा करें।

हम प्रायः यह मान लेते हैं कि जिन अधिकारों का हम उपभोग करते हैं वे यूँ ही प्राप्त हो गए। पूर्व के उन संघर्षों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है जिनसे ये अधिकार मिलने संभव हुए। आपने 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति तथा लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे हमें औपनिवेशिक राज से 1947 में स्वतंत्रता मिली, के बारे में पढ़ा है। आप विश्व भर के अनेक राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी परिचित हैं, जिनसे एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। विश्व भर में समाजवादी आंदोलनों ने, अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 तथा 1960 के दशकों में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदला है। सामाजिक आंदोलन न केवल समाजों को बदलते हैं बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा भी देते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में भारतीय संविधान की भूमिका की कहानी जो हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं भी यही संकेत देती है।

क्रियाकलाप 8.2

सामाजिक आंदोलनों से समाज किस तरह बदलता है तथा कैसे एक सामाजिक आंदोलन अन्य सामाजिक आंदोलनों को जन्म देता है, इसके किसी उदाहरण के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए।

8.1 सामाजिक आंदोलन के लक्षण

जब बस एक बच्चे को कुचल देती है तो लोग बस को क्षति पहुँचा सकते हैं तथा उसके चालक पर हमला कर सकते हैं। यह विरोध की एकाकी घटना है। चूँकि यह भड़क उठती है तथा शांत हो जाती है इसलिए यह एक सामाजिक आंदोलन नहीं है। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। एेसी गतिविधियाँ प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की माँग करती हैं। स्वतःस्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। सामूहिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक है। इस संगठन में नेतृत्व तथा संरचना होती है जिसमें सदस्यों का पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उनका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में भी समानता होती है। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने (या रोकने) का तरीका होता है। ये विशिष्ट लक्षण स्थायी नहीं होते। ये सामाजिक आंदोलन की जीवन अवधि में बदल सकते हैं।

सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। एेसे ही अन्य मुद्दों के बारे में सोचिए जिन्हें सामाजिक आंदोलनों ने पूर्व तथा वर्तमान में उठाया हो। जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी-कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। एेसे प्रतिरोधी आंदोलनों के कई उदाहरण हैं। जब राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा का विरोध किया तथा ब्रह्म समाज की स्थापना की तो सतीप्रथा के प्रतिरक्षकों ने धर्म सभा स्थापित की तथा अंग्रेज़ों को सती के विरुद्ध कानून न बनाने के लिए याचिका दी। जब सुधारवादियों ने बालिकाओं के लिए शिक्षा की माँग की तो बहुत से लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह समाज के लिए विनाशकारी होगा। जब सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब तथाकथित ‘निम्न जाति’ के बच्चों ने स्कूलों में नाम लिखवाया तो कुछ तथाकथित ‘उच्च जाति’ के बच्चों को उनके परिवारों द्वारा स्कूलों से निकाल लिया गया। किसान आंदोलनों को भी प्रायः क्रूरता से दबाया गया। हाल में हमारे देश में पूर्व में बहिष्कृत समूह जैसे कि दलितों के सामाजिक आंदोलनों से उनके विरुद्ध बदलेे की कार्यवाही का उदय हुआ। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के प्रस्तावों से उनका विरोध करने वाले प्रतिरोधी आंदोलनों का जन्म हुआ। सामाजिक आंदोलन आसानी से समाज को नहीं बदल सकते। चूँकि यह संरक्षित हितों तथा मूल्यों दोनों के विरुद्ध होते हैं इसलिए इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ समय के बाद परिवर्तन होते भी हैं।

क्रियाकलाप 8.3

विभिन्न सामाजिक आंदोलनों की एक सूची बनाइए जिनके बारे में आपने सुना अथवा पढ़ा हो। वे क्या परिवर्तन लाना चाहते थे? वे किन परिवर्तन को रोकना चाहते थे?

जहाँ विरोध सामूहिक गतिविधि का सर्वाधिक मूर्त रूप है, वहीं सामाजिक आंदोलन समान रूप से महत्वपूर्ण अन्य तरीकों से भी कार्य करता है। सामाजिक आंदोलनकारी लोगों को उनसे संबंधित मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए सभाएँ करते हैं। एेसी गतिविधियाँ साझा सोच में सहायक होती हैं तथा सामूहिक एजेंडा को आगे बढ़ाने में स्वीकृति की भावना अथवा आम सहमति के लिए लोगों को तैयार करवाती हैं। सामाजिक आंदोलन प्रचार योजनाएँ भी बनाते हैं जिसमें सरकार पर दबाव बनाने वाले, संचार और जनमत तैयार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होते हैं। अध्याय 3 में इस विषय पर की गई चर्चा को याद कीजिए। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को भी विकसित करता है। जैसे मोमबत्ती या मशाल जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, गीत, कविताएँ इत्यादि। गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह तथा चरखे के प्रयोग जैसे नए तरीकों को अपनाया। विरोध के नए तरीकों जैसे कि धरना तथा नमक के उत्पादन पर औपनिवेशिक प्रतिबंध की अवहेलना का स्मरण करें।

बॉक्स 8.2

सत्याग्रह की झाँकी

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विदेशी सत्ता तथा पूँजी का मेल सामाजिक विरोधों का केंद्र बिंदु था। महात्मा गांधी ने भारत में कपास उगाने वालों तथा बुनकरों की जीविका, जो सरकार की मिल में तैयार कपड़ों की तरफ़दारी करने की नीति से नष्ट हो गई थी, के समर्थन में हाथ से कता तथा बुना वस्त्र खादी पहना। नमक बनाने के लिए बहुचर्चित डांडी यात्रा अंग्रेज़ों की कर नीतियों, जिसमें उपभोग की मूलभूत सामग्री के उपभोक्ताओं पर साम्राज्य को लाभ पहुँचाने के लिए बहुत अधिक भार डाला गया था, के खिलाफ़ एक विरोध था। गांधी ने प्रतिदिन के जन उपभोग की चीज़ों जैसे कपड़ा और नमक को चुना और उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया।

गांधीजी नमक कानून तोड़ते हुए, 1930

गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में अपना प्रतिरोध दिखाते हुए नमक कानून तोड़ा। साथ दिए गए चित्र में महिलाएँ नमक की कड़ाही में लवण-जल डालते हुए दिखाई दे रही हैं।

स्रोत : नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नयी दिल्ली

बॉक्स 8.3

विमल दादा साहेब मोरे (1970)

पारदी समुदाय में जन्मे अंकुश काले का एक जनसभा में भाषण

पारदी बहुत कुशल शिकारी होते हैं। फिर भी समाज हमेें केवल अपराधियों के रूप में ही पहचानता है..... हमारे समुदाय को चोरी के अभियोग में पुलिस की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। गाँव में जब भी कोई चोरी होती है हमें ही पकड़ा जाता है। पुलिस हमारी महिलाओं का शोषण करती है तथा हमें उनका अपमान देखना पड़ता है। समाज हमें दूर रखना चाहता है क्योंकि हमें चोर कहा जाता है। किंतु क्या कभी लोगों ने हमारे बारे में सोचा है? हमारे लोग चोरी क्यों करते हैं? यही वह समाज है जिसने हमें चोर बनने पर मजबूर किया। वे कभी हमें काम पर नहीं रखते क्योंकि हम पारदी हैं।

स्रोतः शर्मिला रेगे, राईटिंग कास्ट/राईटिंग जैंडर : नरेटिंग दलित विमेंस टेस्टिमोइनीज़, (ज़बान/काली, नयी दिल्ली, 2006)

अभ्यास बॉक्स 8.3

नीचे दिए गए आख्यान को पढ़िए। एक नयी साझा सोच किस प्रकार विकसित हो रही है? प्रभुत्वशाली समाज के बोध पर किस प्रकार प्रश्न उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर

सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलनों में अंतर करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की वृहद एेतिहासिक प्रक्रियाएँ असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती हैं। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अध्याय 2 में हमारी चर्चा के आधार पर हम संस्कृतीकरण तथा पाश्चात्यीकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयासों को सामाजिक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं।

8.2 समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन

सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विषय सामाजिक आंदोलनों में रुचि लेता रहा है। फ्रांसिसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा ‘स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता’ स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए अनेक सामाजिक आंदोलनों की एक हिंसात्मक परिणति थी। ब्रिटेन में, औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत से सामाजिक उतार-चढ़ाव हुए। कक्षा XI की एन.सी.ई.आर.टी पुस्तक 1 में पश्चिम में समाजशास्त्र के उदय पर हमारी चर्चा का स्मरण करें। गाँवों से नगरों में काम की तलाश में आए गरीब मजदूूरों तथा कारीगरों ने उन अमानवीय जीवन-स्थितियों का विरोध किया, जिनमें रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इंग्लैंड के खाद्य दंगों (फूड राइट्स) को प्रायः सरकार ने दबाया। कुलीन वर्ग द्वारा इन विरोधों को स्थापित व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता था। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी चिंता समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम की रचनाओं में प्रतिबिंबित हुई थी। दुर्खाइम द्वारा समाज में श्रम के विभाजन, धार्मिक जीवन के प्रकार, यहाँ तक कि आत्महत्या आदि विषयक लेख उसकी चिंता को प्रतिबिंबित करते हैं कि कैसे सामाजिक संरचनाएँ सामाजिक एकीकरण को संभव बनाती हैं। सामाजिक आंदोलनों को अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों के रूप में देखा जाता था।

कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ई.पी. थॉमसन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि ‘जनसंकुल’ तथा ‘भीड़’ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती। इसके बजाय उनमें भी "नैतिक अर्थव्यवस्था" होती है। दूसरे शब्दों में उनमें भी उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ होती है। उनके शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्रायः सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वंचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ-प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता।

सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत

सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है। एेसा संघर्ष सफल सामूहिक विरोध के रूप में परिणित हो सकता है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों को भड़काने में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे क्षोभ तथा रोष की भूमिका पर बल देता है। इस सिद्धांत की सीमा यह है कि हालाँकि वंचन का आभास सामूहिक गतिविधि के लिए एक आवश्यक दशा है फिर भी यह स्वयं में एक पर्याप्त कारण नहीं है। एेसी सभी घटनाएँ जहाँ लोग सापेक्षिक वंचन का अनुभव करते हैं, सामाजिक आंदोलनों में परिणित नहीं होतीं। क्या आप एेसे एक उदाहरण के बारे में सोच सकते जहाँ लोग वंचन की अनुभूति तो करते हैं किंतु अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसी सामाजिक आंदोलन को न तो प्रारंभ करते हैं और न ही उसमें शामिल होते हैं।

सामूहिक कार्यवाही को संगठित करने तथा सतत रूप से गतिशील रखने के लिए शिकायतों की चर्चा तथा विश्लेषण आवश्यक है जिनसे एक साझी विचारधारा तथा रणनीति पर पहुँचा जा सके। अर्थात सापेक्षिक वंचन तथा सामूहिक गतिविधि के बीच स्वतः कोई कारण-संबंध नहीं है। दूसरे कारक जैसे कि नेतृत्व तथा संगठन भी हैं जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

क्रियाकलाप 8.4

किसी सामाजिक आंदोलन के विषय में सोचिए। आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, किसी जनजातीय आंदोलन, किसी प्रजाति विरोधी आंदोलन का मामला ले सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं कि क्या लोग उनमें हानि अथवा लाभ के विषय में सोचकर सम्मिलित हुए अथवा व्यक्तिगत लाभ के विषय में तर्कसंगत गणना करके।

मनकर ओल्सन की पुस्तक ‘द लॉजिक और क्लैक्टिव एक्शन’ में तर्क दिया गया है कि सामाजिक आंदोलन में स्वहित चाहने वाले विवेकी, व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। एक व्यक्ति भी सामाजिक आंदोलन में शामिल होगा जब वह उससे कुछ प्राप्त कर सके। वह तभी भाग लेगा जब जोखिम कम हो और लाभ अधिक। ओल्सन का सिद्धांत विवेकी, अधिकतम उपयोगिताकारी व्यक्ति के अभिप्राय पर आधारित है। क्या आप सोचते हैं कि लोग कोई कार्य करने से पहले व्यक्तिगत लागत तथा लाभ की गणना करते हैं?

मैकार्थी ओर ज़ेल्ड ने संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तावित किया तथा ओल्सन की इस कल्पना को निरस्त कर दिया कि सामाजिक आंदोलन स्वहित चाहने वाले व्यक्तियों से बने होते हैं। इसके स्थान पर तर्क था कि उनका सामाजिक आंदोलनों की सफलता संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर होती है। अगर एक आंदोलन नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता तथा संचार सुविधाओं जैसे संसाधनों को एकत्र कर सकता है तथा उन्हें उपलब्ध राजनीतिक अवसर संरचना में प्रयोग कर सकता है तो वह प्रभावशाली हो सकता है। आलोचक तर्क देते हैं कि सामाजिक आंदोलन उपलब्ध संसाधनों द्वारा सीमित नहीं होता है। यह नए प्रतीक तथा पहचानों जैसे संसाधनों की रचना कर सकता है। जैसाकि असंख्य गरीब लोगों के आंदोलन दिखाते हैं कि संसाधनों की कमी एक बाध्यता नहीं होती। प्रारंभिक सीमित भौतिक संसाधनों तथा संगठनात्मक आधार के साथ भी एक आंदोलन संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा संसाधनों की उत्पति कर सकता है। अतीत तथा समकालीन समय में एेसे उदाहरणों के बारे में सोचिए।

सामाजिक संघर्ष से सामूहिक क्रिया स्वतः नहीं हो जाती हैं। एेसी कार्यवाही के लिए एक समूह द्वारा स्वयं को उत्पीड़ित व्यक्तियों के रूप में चेतनात्मक रूप से विचार करना तथा अपनी पहचान बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए एक संगठन, नेतृत्व तथा एक स्पष्ट विचारधारा भी होनी चाहिए। हालाँकि अक्सर सामाजिक विरोध इनका अनुसरण नहीं करते। लोगों में एक स्पष्ट विचार हो सकता है कि कैसे उनका शोषण हो रहा है, परंतु फिर भी वे प्रायः इसको प्रकट राजनीतिक गतिशीलता तथा विरोध द्वारा चुनौती नहीं दे पाते। जेम्स स्काट ने अपनी पुस्तक "वैपन्स अॉफ़ द वीक" में मलेशिया के किसानों और मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया है। अन्याय के विरुद्ध विरोध ने जानबूझकर धीरे काम करने जैसे छोटे-मोटे तरीकों का स्वरूप लिया। इस तरह के कार्याें को प्रतिदिन प्रतिरोध के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

बॉक्स 8.4

दक्षिण एशिया में गरीब महिलाओं पर किए गए अध्ययन में दर्शाया गया है कि उन्हें अकसर अपनी बचत में से कुछ पैसे अपने पतियों को शराब पीने हेतु देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तब उन्होंने अपना पैसा दो जगह छुपाने का एक तरीका निकाला। जब उन्हें परिश्रम से बचाए पैसों को देने के लिए बाध्य होना पड़ता था तो वे उसे छुपाई हुई जगहों में से एक में से निकाल लेती थीं, और इस प्रकार दूसरी जगह छुपाए गए पैसे को बचा लेती थीं।

बॉक्स 8.4 का अभ्यास

क्या यह प्रतिरोध की कार्यवाही है अथवा उत्तरजीविता की रणनीति साधक रचनातंत्र, चर्चा करें।

8.3 सामाजिक आंदोलनों के प्रकार

वर्गीकरण का एक प्रकार : सुधारवादी, प्रतिदानात्मक, क्रांतिकारी।

सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता हैः (1) प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी; (2) सुधारवादी, तथा (3) क्रांतिकारी। प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए, केरल के इज़हावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे, प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। सन् 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा हाल के सूचना के अधिकार का अभियान सुधारवादी आंदोलनों के उदाहरण है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्रायः राजसत्ता पर अधिकार के द्वारा। रूस की बोल्शेविक क्रांति जिसने ज़ार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की तथा भारत में नक्सली आंदोलन, जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं, की क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है।

क्या आप इन सामाजिक आंदोलनों को ऊपर दी गई श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं?

क्रियाकलाप 8.5

निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों के विषय में पता लगाएँः

→ तेलंगाना संघर्ष

→ तिभागा आंदोलन

→ स्वाध्याय परिवार आंदोलन

→ संथाल हूल

→ बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया उलगुलान

→ दहेज हत्याओं के विरुद्ध अभियान

→ दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने का आंदोलन

→ उत्तराखंड और झारखंड को पृथक् राज्य का दर्जा दिलवाने हेतु आंदोलन

→ बंगाल, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन

कोई अन्य सामाजिक आंदोलन जो आपने पढ़ा हो?

जब आप सामाजिक आंदोलन को इस प्रारूप के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आंदोलनों में प्रतिदानात्मक, सुधारवादी तथा क्रांतिकारी तत्व एक साथ मिले होते हैं। अथवा एक सामाजिक आंदोलन की अभिमुखता समय के साथ इस प्रकार बदलती है कि प्रारंभ में वह, उदाहरणार्थ, क्रांतिकारी उद्देश्य वाला हो और फिर सुधारवादी बन जाए। एक आंदोलन जन-गतिशीलता तथा सामूहिक विरोध की अवस्था से प्रारंभ होकर अधिक संस्थात्मक बन जाए। समाजवैज्ञानिक जो सामाजिक आंदोलनों के जीवनचक्रों का अध्ययन करते हैं इसे ‘सामाजिक आंदोलन संगठनों’ की ओर अग्रसर होने की एक चेष्टा मानते हैं।

सामाजिक आंदोलन किस प्रकार देखा और वर्गीकृत किया जाता है यह सदैव निरूपण का विषय रहा है। यह भिन्न-भिन्न वर्गों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए, 1857 में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के लिए ‘गदर’ अथवा ‘विद्रोह’ था वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ‘स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम’ था। गदर वैध सत्ता यानी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक अवज्ञा की कार्यवाही थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ब्रिटिश राज की वैधानिकता को ही चुनौती थी। यह दिखाता है कि लोग कैसे सामाजिक आंदोलनों को भिन्न अर्थ देते हैं।

वर्गीकरण का एक अन्य प्रकार : पुराना तथा नया

20वीं सदी के अधिकांश भाग में सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित थे जैसे कि मजदूर वर्ग आंदोलन तथा किसान आंदोलन अथवा उपनिवेश विरोधी आंदोलन। जबकि उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षाें में एकजुट किया, वर्ग-आधारित आंदोलनों ने कामगार वर्गों अथवा कृषक जैसे वर्गाें को उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए एकत्र किया।

इस प्रकार पिछली सदी के सर्वाधिक दूरगामी आंदोलन वर्ग आधारित अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित थे। आपने अपनी इतिहास की पुस्तकों में यूरोप में कामगारों के आंदोलनों के बारे में पढ़ा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय, साम्यवादी आंदोलन का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व-भर में साम्यवादी तथा समाजवादी राज्यों का गठन हुआ जिनमें सोवियत संघ, चीन तथा क्यूबा मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आंदोलनों से पूँजीवाद में भी सुधार हुआ। पश्चिम यूरोप के पूँजीवादी राष्ट्रों में कामगारों के अधिकारों का संरक्षण तथा सार्वभौमिक शिक्षा देने वाले, स्वास्थ्य की देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा देने वाले कल्याणकारी राज्यों की स्थापना साम्यवादी तथा समाजवादी आंदोलनों द्वारा उत्पन्न किए गए राजनीतिक दबाव के कारण संभव हुई। उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन भी पूँजीवाद के विरुद्ध आंदोलन जितना प्रभावशाली रहा है। चूँकि पूँजीवाद तथा उपनिवेशवाद आमतौर पर साम्राज्यवाद के प्रकारों के माध्यम से अंतःसंबंधित होते हैं अतः सामाजिक आंदोलनों ने शोषण के इन दोनों प्रकारों को एक साथ निशाना बनाया अर्थात् राष्ट्रीय आंदोलनों ने विदेशी शक्ति के शासन के साथ ही विदेशी पूँजी के प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन किया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणामस्वरूप भारत, मिस्र, इंडोनेशिया तथा अन्य बहुत से देशों में साम्राज्य के अंत तथा नए राष्ट्र-राज्यों का गठन देखा गया। तब से 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में सामाजिक आंदोलनों की एक नयी लहर चली। यह वह समय था जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में सेनाएँ वियतनाम में भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में साम्यवादी गुरिल्लाओं के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष में संलिप्त थी। यूरोप में, पेरिस विद्यार्थियों के जीवंत आंदोलन का केंद्र था जो युद्ध के विरुद्ध हड़तालों की एक शृंखला में कामगारों के दलों में सम्मिलित हो गए। अटलांटिक के दूसरी तरफ़ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सामाजिक विरोध के उदय का अनुभव कर रहा था। मार्टिन लूथर किंग द्वारा चलाए गए आंदोलन के बाद मैलकम द्वारा अश्वेत शक्ति आंदोलन चलाया गया। युद्ध विरोधी आंदोलन में लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया जिन्हें सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से भर्ती कर वियतनाम में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। महिलाओं का आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन को भी सामाजिक उथल-पुथल के इस काल में बल मिला।

इन तथाकथित ‘नए सामाजिक आदोलनों’ के सदस्यों को एक वर्ग और यहाँ तक कि एक राष्ट्र से संबंध रखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन था। साझी वर्ग पहचान के बजाए सहभागियों ने अनुभव किया कि उनकी साझी पहचान विद्यार्थियों, महिलाओं, अश्वेतों अथवा पर्यावरणवादियों के रूप में है। पुराने सामाजिक आंदोलन, जो प्रायः वर्ग संबंधी मुद्दों जैसे मजदूर संघ अथवा कृषक आंदोलन पर आधारित थे किस प्रकार पर्यावरण अथवा महिलाओं या जनजातीय आंदोलनों जैसे नए सामाजिक आंदोलनों से भिन्न हैं?

आप अध्याय 5 में वर्णित मजदूर संघ आंदोलनों तथा कामगारों के संघर्षाें के अनेक उदाहरणों से पूर्व परिचित हैं।

नए सामाजिक आंदोलनों की पुराने सामाजिक आंदोलनों से भिन्नताः

हमने पहले भी देखा है कि एेतिहासिक संदर्भों में भिन्नता थी। यह वह काल था जब राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक शक्तियों को उखाडकर फेंक रहे थे तथा पूँजीवादी पश्चिम में कामगार वर्ग के आंदोलन राज्य से बेहतर वेतन, बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुफ़्त स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। यह वह काल भी था जब सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाजों की स्थापना कर रहे थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों ने शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्टतः देखा।

पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। चीन की साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। आज कुछ लोग मानते हैं कि मजदूर संघों तथा कामगारों के दलों द्वारा चलाई गई वर्ग-आधारित राजनीतिक कार्यवाही पतनोन्मुख है। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि धनी पश्चिम में कल्याणकारी राज्य के कारण वर्ग आधारित शोषण तथा असमानता जैसे मुद्दे केंद्रीय चिंता का विषय नहीं रहे। अतः ‘नए सामाजिक आंदोलन’ समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में न होकर जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण के बारे में थे।

पुराने सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी। राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की भरमार को लोगों के संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष का कारण मानते थे। कोठारी तर्क देते हैं कि राज्य की संस्थाओं पर अभिजात लोगों का अधिकार हो गया है। इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रतिनिधित्व गरीबों द्वारा अपनी सुनवाई करवाने का एक प्रभावशाली तरीका नहीं रह गया। औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था से छूट गए व्यक्ति सामाजिक आंदोलनों अथवा गैर दलीय राजनीतिक संगठनों में सम्मिलित हो गए ताकि वे राज्य पर बाहर से दबाव डाल सकें। आज नागरिक समाज की विस्तृत परिभाषा राजनीतिक दलों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व वाले दोनों पुराने सामाजिक आंदोलनों तथा नए गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के समूहों, पर्यावरण के समूहों तथा जनजातीय आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग की जाती है।

जब आप भारत में सामाजिक बदलाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं तो आप इस बात से अवश्य प्रभावित होते हैं कि भूमंडलीकरण उद्योग, कृषि, संस्कृति तथा संचार (मीडिया) के क्षेत्र में लोगों के जीवन का पुनर्गठन कर रहा है। प्रायः फर्में (कंपनियाँ) पारराष्ट्रीय होती हैं, अक्सर उन पर कानूनी व्यवस्थाएँ लागू होती हैं जो विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, परमाणु युद्ध के भय की प्रकृति भी भूमंडलीय होती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बहुत से नए सामाजिक आंदोलन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। हालाँकि जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि पुराने तथा नए आंदोलन नए मैत्री संगठनों जैसे विश्व सामाजिक फोरम, जोकि भूमंडलीकरण के संकटों के मुद्दे उठाते हैं, में मिल कर काम कर रहे हैं।

क्या हम पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की भिन्नता को भारतीय संदर्भ में लागू कर सकते हैं?

भारत में महिलाओं, कृषकों, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए हैं। क्या इन आंदोलनों को ‘नए सामाजिक आंदोलन’ समझा जा सकता है? गेल अॉमवेट ने अपनी पुस्तक रीइन्वेंटिंग रिवोल्यूशन में दर्शाया है कि सामाजिक असमानता तथा संसाधनों के असमान्य वितरण के बारे में चिंताएँ इन आंदोलनों में भी आवश्यक तत्व बने हुए हैं। कृषक आंदोलनों ने अपने उत्पादन हेतु बेहतर मूल्य तथा कृषि संबंधी सहायता के हटाए जाने के विरुद्ध लोगों को गतिशील किया है। दलित मजदूरों ने सामूहिक प्रयास करके सुनिश्चित किया है कि उच्च जाति के भू-स्वामी तथा महाजन उनका शोषण न कर पाएँ। महिलाओं के आंदोलनों ने लिंग-भेद के मुद्दों पर कार्यस्थल तथा परिवार के अंदर जैसे विभिन्न दायरों में काम किया है।

साथ ही साथ ये नए सामाजिक आंदोलन आर्थिक असमानता के ‘पुराने’ मुद्दों के बारे में ही नहीं हैं। ना ही ये वर्गीय आधार पर संगठित हैं। पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएँ तथा अभिलाषाएँ सामाजिक आंदोलनों की रचना करने के आवश्यक तत्व हैं तथा इनकी उत्पत्ति वर्ग-आधारित असमानता में ढूँढ़ना कठिन है। प्रायः ये सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं के आर-पार से भागीदारों को एक जुट करते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के आंदोलन में नगरीय, मध्यवर्गीय महिलावादी तथा गरीब कृषक महिलाएँ सभी शामिल होती हैं। पृथक् राज्य के दर्जे की माँग करने वाले क्षेत्रीय आंदोलन व्यक्तियों के एेसे विभिन्न समूहों को अपने साथ शामिल करते हैं जो एक सजातीय वर्ग की पहचान नहीं रखते। सामाजिक आंदोलन में सामाजिक असमानता के प्रश्न, दूसरे समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ शामिल हो सकते हैं।

8.4 पारिस्थितिकीय आंदोलन

आधुनिक काल के अधिकतर भाग में सर्वाधिक जोर विकास पर दिया गया है। दशकों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग तथा विकास के एेसे प्रतिरूप के निर्माण में, जिससे पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की माँग बढ़ती है, के विषय में बहुत चिंता प्रकट की जाती रही है। विकास के इस प्रतिरूप की इसलिए भी आलोचना हुई है, क्योंकि यह मानता है कि विकास से सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। यथा बड़े बाँध लोगों को उनके घरों और जीवनयापन के स्रोतों से अलग कर देते हैं और उद्योग, कृषकों को उनके घरों और आजीविका से। औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव की एक और ही कहानी है। यहाँ हम पारिस्थितिकीय आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानने के लिए उसका केवल एक उदाहरण ले रहे हैं।

सकलाना में विश्व पर्यावरण दिवस पर एकत्र हुए चिपको आंदोलनकारी, 1986

क्रियाकलाप 8.6

अपने क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। चर्चा कीजिए। आप अपने उन उदाहरणों की पोस्टर प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं। अब हम पारिस्थितिकीय आंदोलन के एक उदाहरण के रूप में चिपको आंदोलन की बात करते हैं।

रामचंद्र गुहा की पुस्तक अनक्वाइट वुड्स के अनुसार गाँववासी अपने गाँवों के निकट के ओक तथा रोहोडैंड्रोन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आगे गए। सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गाँववासी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ शामिल थीं, आगे बढ़े और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। गाँववासियों के जीवन-निर्वहन का प्रश्न दाँव पर था। सभी लोग ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर थे। इस संघर्ष ने गरीब गाँववासियों को आजीविका की आवश्यकताओं को बेचकर राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया। जीवन-निर्वहन की अर्थव्यवस्था, मुनाफ़े (लाभ) की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी। सामाजिक असमानता के इस मुद्दे (जिसमें गाँववासियों के समक्ष वाणिज्यिक तथा पूँजीवादी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार थी) के साथ चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकीय सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। प्राकृतिक जंगलों का काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। गाँववासियों के लिए ये ‘लाल’ तथा ‘हरे’ मुद्दे अन्तःसंबद्ध थे। जबकि उनकी उत्तरजीविता जंगलों के जीवन पर निर्भर थी। वे जंगलों का सबको लाभ देने वाली पारिस्थितिकीय संपदा के रूप में भी आदर करते थे। इसके साथ ही चिपको आंदोलन ने सुदूर मैदानी क्षेत्रों में स्थित सरकार के मुख्यालय जो उनकी चिंताओं के प्रति उदासीन तथा विरुद्ध प्रतीत होता था, के विरुद्ध पर्वतीय गाँववासियों के रोष को भी प्रदर्शित किया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकीय तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएँ चिपको आंदोलन का आधार थीं।

वनविनाश पर विचार विमर्श करते हुए, जूनागढ़, हिमाचल प्रदेश

वातावरण की बेहतरी के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है। यह सामान्यतः से सा.फ-सुथरा पर्यावरण, साफ पानी एवं आस-पास की स्वच्छता पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में "एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन" परियोजना (नमामी गंगे योजना) एवं स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया। ये एेसे प्रयास हैं, जो भारत की पारिस्थितिकी में सुधार करेंगे और संतुलनकारी संरचना को स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

बॉक्स 8.5

चिपको आंदोलन

हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उदाहरण चिपको आंदोलन की बात करते हैं जो मिश्रित हितों तथा विचारधाराओं का एक अच्छा उदाहरण है। सन् 1970 की अनपेक्षित भारी वर्षा से अत्यंत विनाशकारी बाढ़ आ गई, जो हमारी स्मृति में अभी तक नहीं आई थी। अलकनंदा घाटी में पानी ने 100 वर्ग किलोमीटर भूमि को डुबा दिया, धातु के 6 पुलों, 10 किलोमीटर की मोटर सड़क, 24 बसों तथा बहुत से अन्य वाहनों को बहा दिया; 366 घर गिर गये तथा 500 एकड़ धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई। मानव तथा पशु जीवन की भी बहुत क्षति हुई थी।

...सन् 1970 की बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। गाँववासी, जिन्होंने विनाश की मार सही, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूस्खलन तथा बाढ़ के बीच अब तक के दुर्बल संबंध को देखने लगे थे। यह देखा गया कि वे गाँव भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए जो सीधे उन जंगलों के नीचे स्थित थे जहांँ पेड़ों की कटाई की गई थी

...गाँववासियों का मामला चमोली जिले में अवस्थित एक सहकारी संगठन दशौली ग्राम स्वराज्य संघ ने उठाया।

...इन प्रारम्भिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी। दिए जाने वाले भूखंडों में से एक रेनी जंगल था।

...ठेकेदार के आदमियों ने, जो जोशीमठ से रेनी जा रहे थे, रेनी से पहले ही बस रुकवाई। गाँव के बाहर से ही वे जंगल की तरफ जा रहे थे। एक छोटी लड़की, जिसने मजदूरों को उनके उपकरणों के साथ देखा था, भाग कर गाँव की महिला मंडल की प्रमुख गौरा देवी के पास गई। गौरा देवी ने दूसरी गृहणियों को इकट्ठा किया और जंगल जा पहुँची। जब उन्होंने मजदूरों से कटाई कार्य प्रारंभ न करने की याचना की तो प्रारंभ में उन्हें गालियाँ तथा धमकियाँ मिलीं। जब महिलाओं ने झुकने से इंकार कर दिया तो पुरुषों को अंततः चले जाना पड़ा।

बॉक्स 8.5 के लिए अभ्यास

→ क्या यह वर्ग-आधारित असमानता तथा संसाधनों के वितरण के ‘पुराने’ मुद्दे उठाने वाला सामाजिक आंदोलन है?

→ अथवा यह पारिस्थितिकीय अविरलता तथा लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों जैसी चिंताओं को उठा रहा है?

बॉक्स 8.6

हमारे सामयिक (वर्तमान) सूचना युग में विश्वभर के सामाजिक आंदोलन गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक तथा मानवतावादी समूहों, मानवाधिकार समितियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिवक्ताओं, पर्यावरण आंदोलनकारियों तथा जनहित में अभियान करने वाले अन्य लोग जो एक विशाल क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संजाल में एकजुट होने में सक्षम हैं ...उदाहरण के लिए सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध हुए विशाल विरोध का संगठन, पाक्षिक रूप से इंटरनेट-आधारित संजाल द्वारा किया गया था।

बॉक्स 8.6 के लिए अभ्यास

उपरोक्त गद्य को पढ़ें तथा चर्चा करें कि किस प्रकार सामाजिक आंदोलन भी भूमंडलीय हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी इसमें किस प्रकार सहायता करती है? सामाजिक आंदोलन द्वारा की जा सकने वाली भूमिका को यह किस प्रकार बदलती है?

8.5 वर्ग आधारित आंदोलन

किसान आंदोलन

किसान आंदोलन या कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1858 और 1914 के बीच स्थानीयता, विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत हुआ। 1859-62 का विद्रोह जो कि नील की खेती के विरुद्ध था, और 1857 का दक्कन विद्रोह, जो कि साहूकारों के विरोध में था। इससे जुड़े हुए कुुुुुछ मुद्दे आने वाले समय में भी विद्यमान थे और महात्मा गाँधी के नेतृत्व में वे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उदाहरण के लिए बारदोली सत्याग्रह (1928, सूरत जिले में) एक ‘लगान विरोधी’ अभियान था और यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, यह भूमि का कर न देने का अभियान था और 1917-18 में चंपारन सत्याग्रह हुआ जो नील की खेती के विरुद्ध था। 1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन की नीतियों के विरुद्ध था और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक भी उठ खड़े हुए। हमारे अध्याय 1 के संरचनात्मक परिवर्तन को याद करें।

1920 से 1940 के मध्य किसान संगठन भी भड़क उठे। पहला संगठन था बिहार प्रोविंसिएल किसान सभा (1929) और 1936 में अॉल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। किसान सभाओं के द्वारा संगठित हुए और उनकी माँग थी कि किसानों, कामगारों तथा अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। स्वतंत्रता के समय हमें दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिलते थे पहला तिभागा आंदोलन (1946-47) और दूसरा तेलंगाना आंदोलन (1946-51)। पहला संघर्ष बंगाल और उत्तरी बिहार की पट्टेदारी (साझा खेती) का था, जिसमें उसकी पैदावार का दो तिहाई हिस्सा देना होता था न कि प्रथागत आधा। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.) का समर्थन प्राप्त था। दूसरा प्रिंसली राज्य हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध था जिसे सी.पी.आई. ने उठाया था।

क्रियाकलाप 8.7

नक्सली आंदोलन के बारे में और अधिक पता लगाइए?

→ प्रारंभिक वर्ष

→ सामयिक अवस्था

→ मुद्दे

→ विरोध की विधि

चर्चा करें। अध्याय 4 को वापस देखें और सामाजिक आंदोलन के लिए उत्तरदायी

कुछ मुद्दे जो कि औपनिवेशिक काल में बहुत प्रभावी थे स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित हो गए। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि कर का महत्त्व कम होने लगा और लोगों को उधार देने की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आने शुरू हो गए। सन् 1947 के बाद के समय की विशेषता थी दो बड़े सामाजिक आंदोलन। पहला नक्सली आंदोलन और दूसरा ‘नए किसानों’ का आंदोलन। नक्सली आंदोलन बंगाल में नक्सलबारी (1967) क्षेत्र से शुरू हुआ।

किसानों की केंद्रीय समस्या भूमि थी। आप ग्रामीण भारत की कृषिक संरचना के तीव्र विभाजनों को पाठ 4 में स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। बॉक्स 8.7 और 8.8 आपको इन आंदोलनों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देते हैं।

बॉक्स 8.7

सिलिगुड़ी उपमंडल के किसानों की सभा एक बड़ी सफलता सिद्ध हुई। किसान अपने पहले के हिंसात्मक संघर्ष से जोशीले होकर एवं बल पाकर आगे के लिए आशान्वित हुए। जोतदारों के खेतों में धूप और वर्षा की दमनकारी दिनचर्या से मुर्झाए श्रमिकों के निस्तेज चेहरों पर उम्मीद तथा वास्तविकता की समझ से चमक आ गई। कानू सान्याल के बाद के दावों के अनुसार, मार्च से अप्रैल 1967 तक सभी गाँव वाले संगठित हो चुके थे। 15,000 से 20,000 तक किसान पूर्णकालिक आंदोेलनकारियों के रूप में नामांकित हुए। प्रत्येक गाँव में किसान समितियाँ बनी ंऔर वे सशस्त्र गार्ड में रूपांतरित हो गए थे। उन्होंने जल्द ही जमीनों को किसान समितियों के नाम से अधिग्रहित कर लिया, जमीन के उन सभी प्रलेखों (बहीखातों) को जला दिया गया जिनकी वजह से उन्हें उनके हक से वंचित रखा जाता था, बंधक (कुछ सामान रेहन रखकर दिया जाने वाला कर्ज) करके लिए गए सारे कर्जों को निरस्त कर दिया, दमनकारी भूस्वामियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा की, भूस्वामियों से बंदूकें छीनने के लिए सशस्त्र टोलियों का गठन किया। अपने आप को परंपरागत हथियारों जैसे तीर, धनुष और भाला इत्यादि से सुसज्जित किया और गाँवों की देखभाल के लिए समानांतर प्रशासन का गठन किया।

स्रोतः सुमंता बनर्जी "नक्सलबारी एंड दा लैफ्ट मूवमेंट" (सं) घनश्याम शाह, सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट, (सेज, दिल्ली 2002) पृष्ठ 125-192।

बॉक्स 8.8

गुरिल्ला आंदोलन 24 नवंबर 1968 को गोडापादु के निकट के मैदानी क्षेत्र में गरूड़भद्रा जो कि एक अमीर भूस्वामी की जमीन पर फसल को जबरन कटवाने पर शुरू हुआ। अधिक सार्थक कार्यवाही वह थी जो कि अगले दिन पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जब पार्वतीपुरम एजेंसी क्षेत्र के पैडागोतिली गाँव में बहुत से गाँवों लगभग 250 गिरिजनों ने तीर, धनुष और भालों से भूस्वामी व साहूकार... के घर पर धावा बोल दिया उसके जमा किए हुए धान, चावल अन्य खाद्य पदार्थों और 20,000 मूल्य की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने प्रलेखों को भी अधिग्रहित कर लिया...।

अभ्यास

बॉक्स 8.7 और 8.8 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मुद्दों और रणनीतियों को पहचानें।

समकालीन भारत में बहुत सी कृषक समस्याएँ बनी हुई हैं। अध्याय 4 में इनकी चर्चा विस्तार से हुई है। नक्सली आंदोलन आज भी एक बढ़ती हुई शक्ति है।

तथाकथित ‘नए किसानों’ का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, दल-रहित थे, और इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे (किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों रूपों में बाजार से जुड़े होते हैं) आंदोलन की मौलिक विचारधारा मजबूत राज्य-विरोधी और नगर-विरोधी थी। माँगों के केंद्र में ‘मूल्य और संबंधित मुद्दे थे (उदाहरण के लिए कीमत वसूली, लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स और उधार की वापसी) उपद्रव के नए तरीके अपनाए गए; सड़कों एवं रेलमार्गों को बंद करना, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए गाँव में प्रवेश की मनाही और इसी तरह के अन्य कार्य। यह तर्क दिया जाता है कि किसान आंदोलनों के वातावरण एवं महिला मुद्दों सहित उनकी कार्यसूची एवं विचारधारा में विस्तार हुआ है। अतः उन्हें ‘नए सामाजिक आंदोलनों’ के एक भाग के रूप में विश्वस्तर पर देखा जा सकता है।

कामगारों का आंदोलन

भारत में कारखानों से उत्पादन 1860 के प्रारंभिक भाग में शुरू हुआ। आपको औपनिवेशिक काल में औद्योगीकरण वाले अध्याय की चर्चा का स्मरण होगा। औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक सामान्य तरीका था, जिसके अनुसार कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था और सामान का निर्माण ‘युनाइटेड किंगडम’ में होता और उसे उपनिवेश में बेचा जाता था। इसीलिए इन कारखानों को बंदरगाह वाले शहरों कलकत्ता (कोलकाता) और बंबई (मुंबई) में स्थापित किया गया। बाद में एेसे कारखानों को मद्रास (चेन्नई) में भी स्थापित किया गया। आसाम में चाय बागानों को लगाने का काम 1839 के आसपास हुआ।

औपनिवेशिक काल की प्रारंभिक अवस्थाओं में मजदूरी बहुत सस्ती थी क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने उनके वेतन और कार्य दशाओं के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। आपको याद होगा कि औपनिवेशिक सरकार ने किस तरह से वृक्षारोपण के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित की थी (अध्याय 1)

हालाँकि मजदूर संघ बाद में बने लेकिन कामगारों ने विरोध पहले भी किया। उस वक्त उनकी कार्यवाही संपोषित के स्थान पर स्वतःस्फूर्त ज्यादा थी। कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में मजदूरों को भी शामिल किया। युद्ध से देश में उद्योगों का विस्तार हुआ, लेकिन इससे लोगों की परेशानी भी बहुत बढ़ी। वहाँ खाने की कमी हो गई और कीमतें बहुत तेजी से बढ़ीं। वहाँ बंबई (मुंबई) की कपड़ा मिलों में हड़तालों की एक लहर चली। सितंबर-अक्तूबर 1917 में करीब 30 प्रामाणिक हड़तालें हुईं। कलकत्ता के पटसन कामगारों ने काम रोका। मद्रास की बंकिघम और कर्नाटक (बिन्नी की) की मिल के कामगारों ने वेतन वृद्धि के लिए काम रोक दिया। अहमदाबाद की कपड़ा मिल के कामगारों ने 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि बढ़ाने की माँग को लेकर काम बंद कर दिया था। (भौमिक 2004:106)

सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में बी. पी. वाडिया जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और थियोसॉफिकल सोसायटी के सदस्य थे ने की। उसी वर्ष के दौरान महात्मा गाँधी ने टेक्सटाइल लेबर एेसोसिएशन (टी.एल.ए.) की स्थापना की। सन् 1920 में बंबई में अॉल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.ई.टी.सी., एटक) की स्थापना हुई। एटक वृहद आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाले समूह में थे जिनकी अगुआई एस. ए. डांगे और एम. एन. राय ने की। नरम दल की अगुआई एम. जोशी और वी. वी. गिरी ने की तथा राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे।

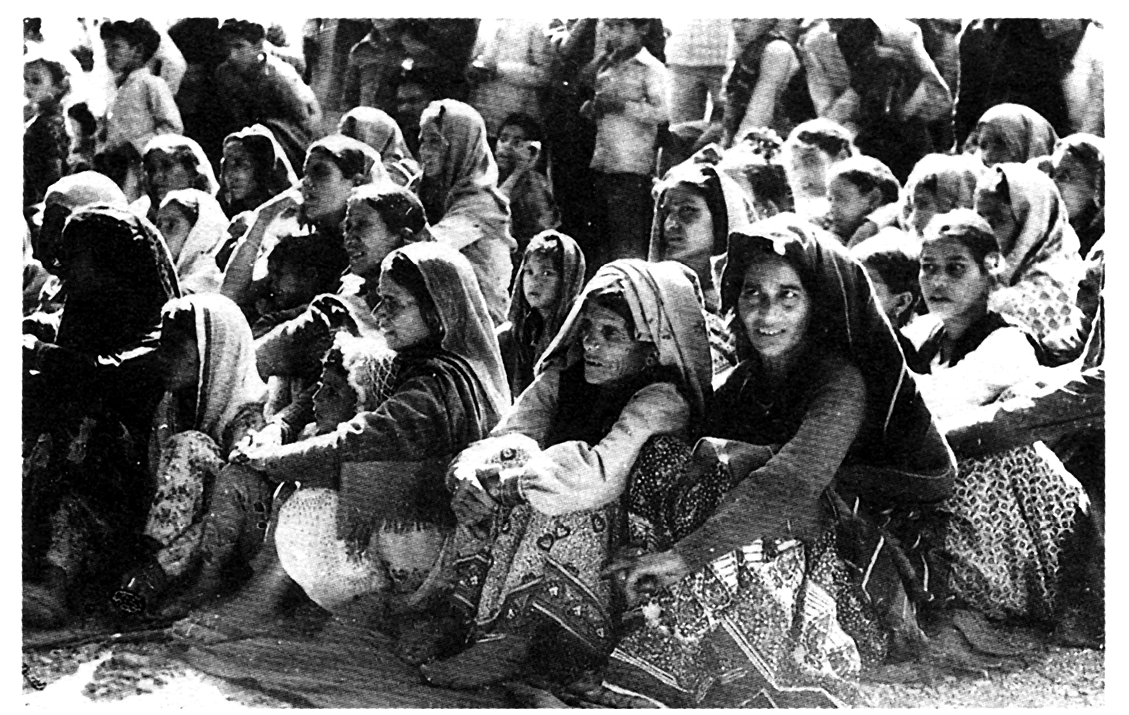

ऊपर : महिला कामगारों द्वारा संघ प्रदर्शन, अरवल, बिहार, 1987

ऊपर : बंबई कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल 1981-82

एटक की स्थापना ने औपनिवेशिक सरकार को मजदूरों के प्रति व्यवहार में अधिक सतर्क कर दिया। इसने मजदूरों को कुछ रियायतें देकर असंतोष को सीमित करने का प्रयास किया। सन् 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया जिसने कार्य अवधि के घंटों को घटाकर 10 घंटे का कर दिया। सन् 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ जिसने मजदूर संघों के पंजीकरण का प्रावधान किया, और कुछ नियम बनाए। सन् 1920 के मध्य तक करीब 200 संघ एटक से संबद्ध हो गए और इसकी सदस्यता लगभग 2,50,000 तक पहुँच गई (भौमिक 2004:111)।

ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों के दौरान साम्यवादियों ने एटक पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया था। मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ-भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजनीतिक दलों की तर्ज पर अधिक विभाजनों का रास्ता खुला। राष्ट्रीय स्तर पर कामगार वर्ग के आंदोलन ने राजनीतिक दलों की तरह विघटन के अतिरिक्त 1960 के दशक के अंत से क्षेत्रीय दलों ने भी अपने स्वयं के संघों का गठन प्रारंभ किया।

सन् 1966-67 में अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आई जिसमें उत्पादन में तथा परिणामस्वरूप रोजगार में कमी हुई। सभी ओर असंतोष था। 1974 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई। राज तथा मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्र हो गया। 1975-77 में आपातकाल के दौरान सरकार ने मजदूर संघों की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। यह पुनः अल्पकालिक था। भूमंडलीकरण के वर्तमान संदर्भ में आपने श्रम प्रयोग तथा श्रम समस्याओं में परिवर्तन की प्रकृति देखी है। मजदूर संघों के समक्ष भी एक नयी प्रकृति की चुनौतियाँ हैं।

क्रियाकलाप 8.8

एक महीने तक रोज़ाना समाचार पढें। रेडियो अथवा दूरदर्शन पर किसी समाचार प्रसारण को सुनें। मजदूरों से संबंधित उठाए गए तथा चर्चित मुद्दों को लिखें। चर्चा करें।

आपने पढ़ा कि भूमंडलीकरण के समकालीन संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों ने श्रमिकों को प्रभावित किया। मजदूर संघों के सामने नयी प्रकार की चुनौतियाँ आईं। इसे समझने के लिए आपको अध्याय 5 और 6 को पुनः देखने की आवश्यकता है।

8.6 जाति-आधारित आंदोलन

दलित आंदोलन

स्वाभिमान का सूरज लपटों में जल उठा

इन जातियों को इसे जलाने दो

चकनाचूर, खंडित, नष्ट

करने दो ये घृणा की दीवारें

टुकड़े-टुकड़े करने दो इन सदियों पुराने अंधेपन के केंद्रों को

उठो, ओ लोगो!

दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं। मात्र आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव के संदर्भ में इनकी व्याख्या संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती, हालाँकि ये पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। यह आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने का संघर्ष है। यह अस्पृश्यता द्वारा उपलक्षित कलंक को समाप्त करने का संघर्ष है। इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है।

दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर मराठी, हिंदी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के अर्थ में किया जाता है। इसका नए संदर्भ में प्रथम प्रयोग मराठी में 1970 के दशक के प्रारंभ में बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों ने नव-बौद्ध आंदोलनकारियों के संदर्भ में किया था। इसका अभिप्रायः उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा जान बूझ कर तोड़ा और धराशायी किया गया। इस शब्द में ही प्रदूषण, कर्म तथा न्यायोचित जाति संस्तरण की स्वाभाविक अस्वीकृति है।

देश में पहले अथवा अभी कोई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ है। विभिन्न आंदोलनों ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न विचारधाराओं के आसपास उभारा है। हालाँकि सभी एक दलित पहचान की बात कहते हैं फिर भी इसका अर्थ सभी के लिए एक समान अथवा निश्चित नहीं होता। दलित आंदोलनों की प्रकृति तथा पहचान के अर्थ में भिन्नता के बावजूद उनमें समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज हो रही है। (शाह 2001ः194)। इसे पूर्वी मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में चमारों के सतनामी आंदोलन में, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन में, महाराष्ट्र के महार आंदोलन में, आगरा के जाटवों की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता में, तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन में देखा जा सकता है।

समसामयिक काल में दलित आंदोलन ने जनमंडल में निर्विवाद रूप से स्थान प्राप्त कर लिया है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य भी आया है।

क्रियाकलाप 8.9

दलित साहित्य के बारे में और पता कीजिए। दलित रचनाओं में से अपनी पसंद की कोई कविता या अपनी पसंद की किसी अन्य कृति पर चर्चा करें।

बॉक्स 8.9

अपने साथी महारों पर एक अज्ञात कवि की कविता (1890 के दशक की)

उनके घर गाँव से बाहर हैं;

उनकी स्त्रियों के बालों में जुएँ हैं;

नंगे बच्चे कूड़े में खेलते हैं;

वे सड़ा हुआ माँस खाते हैं।

अस्पृश्य लोगों के चेहरों पर निम्नता के भाव हैं;

उनमें कोई शिक्षा नहीं है;

उन्हें गाँव की देवियों तथा दैत्य देवों के नामों का ज्ञान है;

किंतु ब्राह्मण के नाम का नहीं।

दलित साहित्य पूर्णरूपेण चतुवर्ण व्यवस्था तथा जाति संस्तरण के विरुद्ध है जिन्हें ये क्रियाशीलता तथा निम्न जातियों के कुल अस्तित्व के दमन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। दलित लेखक अपने स्वयं के अनुभव तथा दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता तथा भावों का प्रयोग करने के लिए हठी होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मुख्यधारा वाले समाज की उच्च सामाजिक कल्पनाशीलता सत्य को प्रकट करने के बजाय छुपाएगी। दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है। जबकि कुछ लोग सम्मान तथा पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्ष पर बल देते हैं, अन्य समाज की संरचनात्मक विशेषताओं के साथ ही आर्थिक आयामों को भी इसमें शामिल करते हैं।

बॉक्स 8.10

समाजशास्त्रियों द्वारा दलित आंदोलनों को वर्गीकृत करने के प्रयासों से यह मान्यता पैदा हुई है कि वे सभी प्रकारों, यथा सुधारवादी, मुक्तिप्रद (प्रतिदानात्मक), तथा क्रांतिकारी हैं।

...जाति-विरोधी आंदोलन, जो 19वीं सदी में जोेतिबा फुले की प्रेरणास्वरूप गैर-ब्राह्मण आंदोलन (ब्राह्मणेत्तर समाज का विरोधी आंदोलन) के रूप में महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में आगे बढ़ाया गया तथा फिर डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में विकसित हुआ, जिसमें सभी प्रकारों की विशेषताएँ थीं ...हालाँकि अपनी सर्वोत्तम दशा में यह समाज के संदर्भ में क्रांतिकारी तथा व्यक्तियों के संदर्भ में मुक्तिप्रद (प्रतिदानात्मक) था। आंशिक संदर्भ में, ‘अंबेडकरोत्तर दलित आंदोलनों’ में क्रांतिकारी परिपाटी रही है। इसने जीवन के वैकल्पिक तरीके दिए, जो कुछ बिंदुओं पर सीमित तथा कुछ बिंदुओं पर मौलिक तथा सर्व-सम्मिलित थे जिससे व्यवहार में परिवर्तन जैसे कि गौमांस भक्षण का त्याग, से लेकर धर्म परिवर्तन तक सभी कुछ शामिल था। यह संपूर्ण समाज के परिवर्तन पर केंद्रित था, जाति उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के मौलिक क्रांतिकारी लक्ष्य से लेकर अनुसूचित जाति के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करवाने के सीमित लक्ष्यों तक। लेकिन कुल मिला कर ...यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन रहा है। इसने जाति के आधार पर गतिशीलता प्रदान की परंतु जाति को नष्ट करने के लिए केवल आधे मन से प्रयास किए। इसने प्रयास करके कुछ वास्तविक किंतु सीमित सामाजिक बदलाव प्राप्त किए, विशेषतः दलितों में शिक्षित वर्गों के लिए, परंतु यह अब तक भी संतोषप्रद रूप से विश्व में सर्वाधिक गरीब आम जनता के गरीबी उन्मूलन के लिए समाज को परिवर्तित करने में असफल रहा है।

बॉक्स 8.10 के लिए अभ्यास

→ दलित आंदोलन को सुधारवादी के साथ ही मुक्तिप्रद (प्रतिदानात्मक) भी क्यों कहा जा सकता है, कारणों की पहचान कीजिए।

→ क्या आप बॉक्स में दिए गए विचार से सहमत हैं, चर्चा करें।

पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन

पिछड़ी जातियों, वर्गों का राजनीतिक इकाईयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा उपनिवेशोत्तर दोनों संदर्भों में हुआ है। औपनिवेशिक राज प्रायः अपनी संरक्षिता का वितरण जाति के आधार पर करते थे। इसलिए लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों में रहना अर्थपूर्ण होता था। इससे समान रूप से अवस्थिति जाति समूहों पर स्वयं को संगठित करना जिसे ‘समानांतर विस्तार’ कहा जाता है पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जाति अपनी कर्मकांडी विषयवस्तु छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पंथनिरपेक्ष बन गई। (अध्याय 2 में पंथनिरपेक्षता पर चर्चा का स्मरण करें।)

‘पिछड़े वर्गों’ की संज्ञा का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी के अंत से किया जा रहा है। इसका अधिक विस्तृत प्रयोग मद्रास प्रेसीडेंसी में 1872 से, मैसूर के राजशाही राज्य में 1918 से तथा बंबई प्रेसीडेंसी में 1825 से किया जा रहा है। 1920 के दशक से देश के विभिन्न भागों में, जाति के मुद्दों के आसपास एकजुट होकर बहुत से संगठन उठ खड़े हुए। इनमें संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग (हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग), आल-इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फैडरेशन (अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग) शामिल हैं। 1954 में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे हैं।

बॉक्स 8.11

मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि पर सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जी.बी. पंत ने अपने भाषण में निम्नलिखित विचार प्रकट किए थे।

हमें दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की विशेष देखभाल करनी होगी उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए... जंजीर की शक्ति का आकलन उसकी सर्वाधिक कमजोर कड़ी द्वारा किया जाता है, और इसलिए जब तक सबसे कमज़ोर कड़ी को सशक्त नहीं किया जाता हमें एक स्वस्थ राजनीति नहीं प्राप्त होगी।

समकालीन वर्षों में राज्यों में इन वर्गों के आरक्षण दिए जाने संबंधी निर्णयों के लिए फिर से एक नया वाद-विवाद शुरू हो गया है।

उच्च जाति का जवाब

दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बढ़ते हुए प्रभाव ने उच्च जातियों के कुछ वर्गों में यह धारणा उत्पन्न की है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्हें लगता है कि उनके अल्पसंख्यक होने के कारण सरकार उनकी कोई परवाह नहीं करती। समाजशास्त्रियों के रूप में हमें यह पता लगाना चाहिए कि एेसी ‘भावनाओं’ का अस्तित्व है। और हम इसे किसी सीमा तक परिनिरीक्षण कर सकते हैं और तब हमें यह विवेचना करनी चाहिए कि एेसा आभास किस सीमा तक प्रयोगसिद्ध तथ्यों पर आधारित है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि उन तथाकथित ‘उच्च जातियों’ की पूर्व पीढ़ियों ने ‘जाति’ को आधुनिक भारत की एक जीवंत वास्तविकता के रूप में क्यों नहीं देखा, बॉक्स में एक स्वाभाविक समाजशास्त्रीय व्याख्या दी गई है। बॉक्स 8.12 इसका एक सही समाजशास्त्रीय विश्लेषण देता है।

बॉक्स 8.12

नेहरूयुगीन भारत में जन्मी पीढ़ियों ने जाति को एक पुरातन, गई बीती धारणा के रूप में देखा। जाति का नज़रिया उस नए मध्यवर्ग पर विशेष रूप से हावी था जिसे अपनी परंपरागत उच्चजातीय हैसियत का लम्बा अनुभव था। मगर जिसने हाल ही में शहरी वातावरण और आधुनिक व्यवसायों में प्रवेश किया था। इस नवमध्यवर्गीय परिवेश में पले बढ़े मुझ जैसे लोगों के लिए जाति एक गुज़री चीज़ थी। माना कि कर्मकांडी अवसरों पर खासकर शादीब्याहों में इसे किसी पुराने संदूक से झाड़पोंछ कर निकाली गई भूली बिसरी वस्तु की तरह पेश किया जाता था। लेकिन हमें नहीं लगता था कि शहरी दैनिक जीवन में जाति की कोई सक्रिय भूमिका है।

अब जाकर या यूँ कहिए कि मंडल के बाद हमें यह समझ में आने लगा है कि शहरी मध्यवर्ग के संदर्भ में जाति लगभग अदृश्य क्यों थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण बेशक यही है कि इस संदर्भ में ऊँची जातियों का ज़बर्दस्त दबदबा था। नेहरूयुगीन मध्यवर्ग के प्रायः सभी सदस्य सवर्ण थे। इस सजातीय एकरूपता ने जाति को सामाजिक दृश्यता की देहरी के नीचे दबाकर आँखों से ओझल कर दिया। अगर आप हर तरफ़ अपनी ही बिरादरी के लोगों से घिरे हों तो जाति अस्मिता का सवाल ही नहीं उठेगा, ठीक उसी तरह जैसे विदेश में रहते हुए हमें भारतीय होने का हमेशा ख्याल रहता है लेकिन भारत में रहते हुए हम इसे भुला देते हैं। (देशपांडे 2003 : 99)

मोटेतौर पर यदि स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति से तुलना की जाए तो आज निम्नतम जाति एवं जनजाति सहित सभी सामाजिक समूहों की दशा में सुधार हुआ है। लेकिन इसमें किस सीमा तक सुधार हुआ है? बाकी की जनसंख्या की तुलना में निम्नतम जातियों/जनजातियों की क्या स्थिति रही है? यह सच है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में सभी जाति समूहों में विभिन्न प्रकार के रोजगार तथा व्यावसायिकता आज भी तुलना में बहुत विस्तृत है। हालाँकि यह इस विशाल सामाजिक सच्चाई को नहीं बदलता कि ‘उच्चतम’ अथवा सर्वाधिक प्राथमिकता वाले व्यवसायों में उच्च जाति के लोग ज़्यादा हैं, जबकि छोटेे तथा तिरस्कृत व्यवसायों में बहुमत निम्नतम जातियों का है। विभेदीकरण तथा पृथकता के मुद्दों की विस्तार से चर्चा पुस्तक 1 में की गई है।

8.7 जनजातीय आंदोलन

जनजातीय लोगों का संघर्ष जारी

देश भर में फैले विभिन्न जनजातीय समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं, लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जनजातीय आंदोलनों में से कई अधिकांश रूप से मध्य भारत की तथाकथित ‘जनजातीय बेल्ट’ में स्थित रहे हैं जैसे– छोटानागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल, हो, ओरांव व मुंडा। नए गठित हुए झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं से बना है। हमारे लिए विभिन्न आंदोलनों के बारे में विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। हम उदाहरण के रूप में झारखंड की चर्चा करेंगे जहाँ जनजातीय आंदोलन का इतिहास सौ वर्ष पुराना है। हम पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय आंदोलनों की विशिष्टताओं के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे परंतु इनकी भी विस्तृत विवेचना संभव नहीं है क्योंकि एक ही क्षेत्र में जनजातीय आंदोलन के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हो सकते हैं।

झारखंड

सन् 2000 में दक्षिण बिहार से काट कर बनाया गया झारखंड भारत के नव-निर्मित राज्यों में से एक है। इस राज्य की स्थापना के पीछे का इतिहास एक सदी से अधिक का प्रतिरोध है। झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के बाद बिरसा इस आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। उसके बारे में कहानियाँ और गीत पूरे झारखंड में गाए जाते हैं। बिरसा के संघर्ष की स्मृति लेखों द्वारा भी जीवित रखी गई। दक्षिण बिहार में काम कर रहे ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में साक्षरता के प्रसार के लिए उत्तरदायी थे। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास तथा मिथकों के बारे में शोध और लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने जनजातीय प्रथाओें तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में लिखा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। इससे झारखंडियों कोे संगठित संजातीय चेतना तथा साझी पहचान बनाने में सहायता मिली।

साक्षर आदिवासी सरकारी नौकरियाँ पाने की स्थिति में भी थे जिससे समय के साथ एक मध्यवर्गीय आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक् राज्य की माँग को प्रारूप दिया तथा भारत एवं विदेशों में भी इसका प्रचार किया। दक्षिण बिहार के अंतर्गत आदिवासी, दिक्कुओं की जो प्रवासी व्यापारी तथा महाजन थे, और जो उस क्षेत्र में आकर बस गए थे तथा जिन्होंने वहाँ के मूल निवासियों की संपदा पर अधिकार कर लिया था, मूल आदिवासी उनसे घृणा करते थे। इन खनिज-संपन्न क्षेत्रों में खदान तथा औद्यौगिक परियोजनाओं से मिलने वाले अधिकांश लाभ दिक्कुओं को मिलते थे, यहाँ तक कि आदिवासी भूमि अलग कर दी गई थीं। आदिवासियों ने अलग-थलग किए जाने के अनुभव तथा अन्याय के बोध को झारखंड की साझी पहचान बनाने तथा सामूहिक कार्यवाही की प्रेरणा के लिए गतिशील किया जिसके परिणामस्वरूप अंततः पृथक् राज्य का निर्माण हुआ। वे मुद्दे जिनके विरुद्ध झारखंड में आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदर्शन किए थे–

→ सिंचाई परियोजनाओं तथा गोलीबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण।

→ रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही, बंद कर दिए कैंप, आदि।

→ ऋणों, किराए तथा सहकारी कर्ज़ों का संग्रह, जिसका प्रतिकार किया गया।

→ वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण, जिसका उन्होंने बहिष्कार किया।

पूर्वोत्तर

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने इस क्षेत्र के सभी प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में अशांति की प्रवृति पैदा की। अपनी पृथक् पहचान तथा पारंपरिक स्वायत्तता के प्रति सचेत ये जातियाँ असम के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित किए जाने के बारे में अनिश्चित थीं।

इस प्रकार इस क्षेत्र में संजातीयता का उदय जनजाति के एक सशक्त अज्ञात प्रणाली के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप विकसित हुई नवीन परिस्थिति का सामना करने का प्रत्युत्तर था। भारतीय मुख्यधारा से लंबे समय तक पृथक् रहने के कारण ये जनजातियाँ, अपना स्वयं का विश्व-दर्शन तथा सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को बहुत कम बाहरी प्रभाव से बचा रख पाए... जबकि पहले की अवस्था ने अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई, यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के दायरे में ही स्वायत्तता की खोज द्वारा प्रस्थापित हो गई है। (नाँगबरी 2003 : 115)

एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है, वह है जनजातीय लोगों का वन-भूमि से विस्थापन। इस अर्थ में पारिस्थितिकीय मुद्दे जनजातीय आंदोलनों के केंद्र में हैं। लेकिन इसी प्रकार पहचान की सांस्कृतिक असमानता व विकास जैसे आर्थिक मुद्दे भी हैं। यह हमें पुनः भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की अस्पष्टता के प्रश्न की ओर वापिस ले जाता है।

8.8 महिलाओं का आंदोलन

19वीं सदी के समाज-सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन

आप 19वीं सदी के समाज-सुधार आंदोलनों से भलीभाँति परिचित हैं, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए। इस पुस्तक के अध्याय 2 और पहली पुस्तक में भी इन्हें उठाया गया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई। विमेंस इंडिया एसोसिएशन (भारतीय महिला एसोसिएशन; डबल्यू.आई.ए., 1971) आल-इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस (अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस; ए.आई.डबल्यू.सी.) (1926), नेशलन काउंसिल फॅार विमेन इन इंडिया (भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काऊंसिल; एन.सी.डबल्यू.आई.) ये एेसे नाम हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान कर बता सकते हैं। जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्यक्षेत्र से हुई, इन का कार्यक्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ। उदाहरण के लिए प्रारंभ में ए.आई.डबल्यू.सी. का विचार था कि ‘महिला कल्याण’ तथा ‘राजनीति’ आपस में असंबद्ध है। कुछ वर्ष बाद उसके अध्यक्षीय भाषण में कहा गया, "क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं यदि भारत गुलाम रहे? हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता जोकि सभी महान सुधारों का आधार है, के बारे में चुप कैसे रह सकते हैं?" (चौधरी 1993:149)

उत्तरी पहाड़ियों की एक महिला नाम गुफिआलो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर मशहूर हुई।

यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था। इसका विरोध भी किया जा सकता था। चलो हम उन विशेषताओं का स्मरण करें जो सामाजिक आंदोलनों को चिह्नित करती हैं। इनमें संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी समझ तथा जन मुद्दों पर परिवर्तन लाने का लक्ष्य था। सम्मिलित रूप से ये एक एेसा वातावरण बनाने में सफल हुए जहाँ महिलाओं के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

कृषिक संघर्ष तथा क्रांतियाँ

प्रायः यह माना जाता है कि केवल मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाएँ ही सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करती हैं। संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को याद करना रहा है। औपनिवेशिक काल में जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। बंगाल में तिभागा आंदोलन, निज़ाम के पूर्वशासन का तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष, तथा महाराष्ट्र में वरली जनजाति के बंधुआ दासत्व के विरुद्ध क्रांति, ये कुछ उदाहरण हैं।

1947 के बाद

एक मुद्दा जो प्रायः उठाया जाता है कि यदि 1947 से पहले महिला आंदोलन एक सक्रिय आंदोलन था, तो बाद में उसका क्या हुआ। इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन मेें भाग लेने वाली बहुत सी महिला प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हो गई। दूसरे लोग विभाजन के आघात को इस ठहराव का उत्तरदायी मानते हैं।

1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। कुछ लोग इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं। जबकि बहुत सी चिंताएँ उसी प्रकार बनी रहीं, फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधाराओं दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलनों में वृद्धि हुई। ‘स्वायत्त’ शब्द इस तथ्य की ओर संकेत था कि उन महिला संगठनों से जिनके राजनीतिक दलों से संबंध थे, से भिन्न यह ‘स्वायत्तशासी’ अथवा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थीं। यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों को अलग-थलग रखने की प्रवृति रखते हैं।

दहेज विरोधी संघर्ष

शाहजहाँ बेगम ‘एेप’ अपनी पुत्री के छायाचित्र के साथ जिसकी दहेज के कारण हत्या हो गई।

संगठनात्मक परिवर्तन के अलावा कुछ नए मुद्दे भी थे जिनपर ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए, महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल के प्रार्थनापत्र में पिता तथा माता दोनों के नाम होते हैं। यह सदैव सत्य नहीं था। इसी प्रकार महिलाओं के आंदोलनों के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए हैं। भू-स्वामित्व व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई यौन-उत्पीड़न तथा दहेज के विरुद्ध अधिकारों की माँग के साथ लड़ी गई है।

बॉक्स 8.13

व्यापक बेरोजगारी, पारिस्थितिकीय क्षरण तथा अनियंत्रित निर्धनता के सामने देश में राजनीतिक गतिविधि की एक नयी हलचल प्रारंभ हुई। कुछ मामलों में संघर्षों को विभिन्न दलों के मंचों से अथवा विभिन्न दलों के गठबंधन द्वारा चलाया गया। दूसरे प्रकार की कार्यवाही का एक उदाहरण साठ के दशक के अंत में मुंबई तथा गुजरात में चलाया गया आंदोलन है जो कि मूल्य-वृद्धि के विरोध में हुआ था।

सत्तर के दशक के प्रारंभ में, संकट-लिप्त बिहार में, छात्र असंतोष उभरा... जिसने जयप्रकाश नारायण की ‘संपूर्ण क्रांति’ के आह्वाहन का समर्थन किया... सत्ता संरचना के बारे में बड़ी संख्या में प्रश्न उठाए गए, जिनमें अनेक मुद्दे महिलाओं से संबंधित थे-जैसे परिवार, कार्य, वितरण, पारिवारिक हिंसा, पुरुष तथा स्त्रियों द्वारा संसाधनों पर असमान पहुँच, स्त्री-पुरुष संबंध के मुद्दे तथा महिलाओं के लिंग-भेद के प्रश्न।

सत्तर के दशक में ही स्वतःस्फूर्त महिला आंदोलनों का उदय भी देखा गया है। सत्तर के दशक के मध्य में, कई शिक्षित महिलाओं ने...सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, तथा साथ ही साथ महिलाओं के मुद्दों को भी बढ़ाया। कई नगरों में महिलाओं के समूह एक साथ आए। जिन घटनाओं ने इन सभाओं को संगठनात्मक प्रयासों के रूप में मूर्तिमान (क्रिस्टलाइज़) करने में उत्प्रेरक का कार्य किया वे थे मथुरा बलात्कार कांड (1978) तथा माया त्यागी बलात्कार कांड (1980)। दोनों ही पुलिस संरक्षण में बलात्कार के मामले थे जिनसे राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन हुए....।

इस बात की भी स्वीकारोक्ति हुई है कि सभी महिलाएँ पुरुषों के मुकाबले किसी न किसी प्रकार असुविधाग्रस्त हैं, फिर भी सभी महिलाएँ एक ही स्तर या प्रकार का भेदभाव नहीं झेलती। शिक्षित मध्यवर्गीय महिलाओं की चिंता, कृषक महिला से उसी प्रकार भिन्न हैं जिस प्रकार एक दलित महिला की चिंता एक ‘उच्च जाति’ की महिला से भिन्न है। हम हिंसा का उदाहरण लेते हैं–

स्रोतः इलीना सेन ‘विमेंसिज पॉलिटिक्स इन इंडिया’, मैत्रेयी चौधरी (सं.) फेमीनिज्म इन इंडिया (विमेन अनलिमिटेड / काली, नयी दिल्ली, 2004 पृष्ठ 187-210, सं.)

बॉक्स 8.14

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के व्यवहार का विश्लेषण जाति के अनुसार यह दिखाएगा कि जबकि प्रबल उच्च जातियों में दहेज हत्या तथा परिवार द्वारा गतिशीलता पर उग्र प्रतिबंध व नियमावली तथा लिंगभेद की घटनाएँ लगातार होती हैं, वहीं दलित महिलाओं को कार्यस्थल पर तथा जनता में, बलात्कार तथा शारीरिक हिंसा की सामूहिक तथा व्यक्तिगत चुनौती का सामना अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ता है।

स्रोतः शर्मिला रेगे, "दलित विमेन टॉक डिफरेंटली : ए क्रिटिक अॉफ़ ‘डिफरेंस’ एंड टूवर्डस ए दलित फेमिनिस्ट स्टेंडप्वाईंट पोज़ीशन" मैत्रेयी चौधरी (सं.) फेमीनिज़्म इन इंडिया (पृ. 211-233) (विमेन अनलिमिटेड काली, दिल्ली 2004), से।

बॉक्स 8.14 के लिए अभ्यास

→ विचार करें कि महिलाओं के एक वर्ग का अन्य वर्गों के साथ संबंध किस प्रकार भिन्न हो सकता है।

→ क्या फिर भी सभी महिलाओं में महिलाओं के रूप में कोई समानता होगी? चर्चा करें?

इस बात की मान्यता भी बढ़ रही है कि स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग-पहचान द्वारा बाध्य हैं। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को लगता है कि उन्हें ताकतवर तथा सफल होना चाहिए। स्वयं को भावनात्मक रूप से प्रकट करना पुरुषोचित नहीं है। तब यह विचार आता है कि स्त्री एवं पुरूष दोनों को स्वतंत्र होने का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। निःसंदेह यह इस विचार पर निर्भर है कि सच्ची स्वतंत्रता का अपनी इच्छानुसार बढ़ना तथा विकास तभी संभव होगा जब कोई अन्याय न हो। जेंडर दृष्टि से समतावादी समाज मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए, ताकि वे बहुउद्देश्यीय भूमिकाओं का सफलता से निर्वाह कर सकें एवं यौनिक अनुपात का संतुलन ये एेसे दो कारक हैं। हाल ही में भारत सरकार की ‘बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ’ योजना एक एेसा महत्वपूर्ण प्रयास है जो लैंगिक दृष्टि से समतावादी समाज को मूर्त रूप देने में सहायक होगा।

8.9 निष्कर्ष

अब जब हम पुस्तक के अंत में पहुँच चुके हैं कदाचित यह प्रासंगिक होगा कि हम पुनः वहाँ वापिस जाएँ जहाँ हमने कक्षा XI में समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक से प्रारंभ किया था। हमने व्यक्ति तथा समाज के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों की चर्चा से शुरुआत की थी। सामाजिक आंदोलन कदाचित इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूह अपनी दशा को परिवर्तित करना चाहते हैं। ये संगठित होतेे हैं तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं।

प्रश्नावली

1. एक एेसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई सामाजिक आंदोलन न हुआ हो, चर्चा करें। एेसे समाज की कल्पना आप कैसे करते हैं, इसका भी आप वर्णन कर सकते हैं।

2. निम्न पर लघु टिप्पणी लिखें–

→ महिलाओं के आंदोलन

→ जनजातीय आंदोलन

3. भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना कठिन है।

4. पर्यावरणीय आंदोलन प्रायः आर्थिक एवं पहचान के मुद्दों को भी साथ लेकर चलते है। विवेचना कीजिए।

5. कृषक एवं नव किसान आंदोलनों के मध्य अंतर बताइए।

संदर्भ ग्रंथ

बनर्जी, सुमंता, 2002, ‘नक्सलबारी एंड दी लेफ्ट मूवमेंट’ संपादक घनश्याम शाह द्वारा सोशल मूवमेंट एंड दी स्टेट 2002,

पृ. 125-192, सेज, नयी दिल्ली

भौमिक, शरीत के. 2004, ‘दी वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया : ट्रेड यूनियन्स एंड दी स्टेट’ इन मनोरंजन मोहंती क्लास, कास्ट एंड जेंडर, सेज, नयी दिल्ली

चौधरी, मैत्रेयी 1993, दी इंडियन विमेंस मूवमेंट : रीफॉर्म एंड रीवाइवल, रेडिएंट, नयी दिल्ली

-----.2014, "थ्योरी.ज एंड मैथड्स इन इंडियन सोशियालॉजी" इन योगेन्द्र सिंह, इंडियन सोशियोलॉजीः इमरजिंग कोनसैप्ट्स, स्ट्रक्चर एंड चेंज, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नयी दिल्ली

फूच, मॉटिन और अंतजे, लिनकेनवेच 2003, ‘सोशल मूवमेंट्स’ संपादक वीना दास दी अॉक्सफोर्ड इंडिया कंपेनियन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपॉलाजी, अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 1524-1563, नयी दिल्ली

देशपांडे, सतीश 2003, कंटेपरेरी इंडिया, अ सोशियोलॉजीकल व्यू, वाईकिंग, नयी दिल्ली

गिडिंस, एंथोनी 2013, सोशियोलॉजी, सप्तम संस्करण, पॉलिटी, कैंब्रिज

गुहा, रामचंद्रा 2002, ‘चिपको, सोशल हिस्ट्री अॉफ़ एन एनवारमेंटल मूवमेंट’ घनश्याम शाह द्वारा संपादित सोशल मूवमेंट एंड दी स्टेट, सेज, नयी दिल्ली

नॉगबरी, टिपलुट, 2003, डेवलपमेंट एथनिसिटी एंड जेंडेः सेलेक्ट एसेज अॉन ट्राइब्स, रावत, जयपुर, नयी दिल्ली

-----. 2013, "किनशिप टर्मिनोलोजी एंड मैरिज रूल्सः द खासी अॉ.फ नार्थ इस्ट इंडिया’’, इन सोशियालॉजिकल बुलैटिन, सितंबर 2013, नयी दिल्ली

ओमेन, टी. के. 2004, नेशन, सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स, एसेज इन पोलिटिकल सोशियोलॉजी, सेज,

नयी दिल्ली

रेगे, शर्मिला 2004, ‘दलित वूमेंन टॉक डिफरेंटली : अ क्रिटिक अॉफ़ ‘डिफरेंस’ एंड टूवाड्ρस अ दलित फेमिनिस्ट स्टेंड प्वाइंट पोजिशन’ इन मैत्रेयी चौधरी संपादित, फैमिनिज्.म इन इंडिया, पेज 211-223, विमेन अनलिमिटेड/काली, दिल्ली

रेगे, शर्मिला 2006, रायटिंग कॉस्ट/रायटिंग जेंडर : नरेटिंग दलित वूमेंस टेस्टिमोनीज, जुबान/काली, दिल्ली

सेन, इलिना 2004, ‘वुमेंस पॉलिटिक्स इन इंडिया’ संपादित मैत्रेयी चौधरी फैमिनिज्.म इन इंडिया में, किमेन अनलिमिटेड/काली, दिल्ली

शाह, घनश्याम संपादित 2001, दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स, सेज, नयी दिल्ली

2002, सोशल मूवमेंट्स एंड दी स्टेट, सेज, नयी दिल्ली